Desde que tuve uso de razón el día de Año Nuevo fue algo extraño en mi familia. No importaba cómo hubiera transcurrido la noche anterior, aunque nos hubiéramos acostado al amanecer, mi padre se levantaba muy temprano y deambulaba por la casa como un animal salvaje enjaulado. A mí me recordaba al león del zoo dando vueltas en un espacio vallado, pero mientras el león nos miraba entre fiero y triste, mi padre ni nos veía. En su cara había un gesto de usencia que no podía entender, sobre todo porque el resto del año era un hombre entrañablemente familiar.

—Niños, no hagáis tanto ruido que papá está cansado —nos decía mi madre al vernos corretear llenos de energía por los pasillos de la casa. —Poneos el abrigo y salid a jugar a la calle —ordenaba.

Odiaba que nos hiciera salir. No había nada mejor que jugar en pijama y zapatillas toda la mañana. Casi todo el pueblo dormía a esas horas y solo al acercarse el mediodía algunos vecinos, como hormigas despistadas, se movían lentamente en dirección a casa de algún familiar para celebrar la comida de Año Nuevo. Nunca ningún familiar ni conocido se acercaba a nuestra casa ese día.

Obedientes, nos poníamos las botas y cogíamos unos trineos que nos había regalado el abuelo Emanuel, al que nunca veíamos. Salíamos a deslizarnos por la cuesta de las eras y llegábamos hasta el mismo borde del río. Con algún palo recogido en las orillas intentábamos romper la capa más fina de hielo. El susto que nos llevamos el día que se rompió bajo nuestras botas no se me olvidará jamás.

A la hora de comer, con las manos ateridas de frio y los bajos de los pantalones húmedos y embarrados, regresábamos a casa. Para entonces mi padre volvía a estar alegre y cariñoso. Nos recibía con los brazos abiertos y nos achuchaba entusiasmado mientras nosotros, olvidándonos del frío y del enfado, nos reíamos como locos. Viéndolo con retrospectiva, ahora me parece que su reacción era algo exagerada, como la de quien vuelve de una guerra y encuentra a sus seres queridos tras haber soñado muchas veces con que llegaría ese momento. Nunca supe que provocaba tan desmesurada transformación. Mi hermano, que era casi cinco años mayor que yo y mucho más observador, solía decirme al oído: “ya ha llegado”. Yo no lo entendía, ni me importaba. Ver a mi padre en aquel estado de euforia se me contagiaba. Era feliz.

La inestabilidad en el carácter de mi padre se acentuó con los años. En cuanto cumplí los diez, mi madre decidió que aquella era la época ideal para mandarnos a esquiar, así que una vez celebrada la comida familiar de Navidad hacíamos la maleta y nos acercaban a la estación. Pasábamos toda la semana en Zermatt y no regresábamos hasta que las clases comenzaban de nuevo. Yo me sentía algo desplazado, pero mi hermano, que era el rey de las pistas, disfrutaba de su popularidad entre las chicas y de poder decir abiertamente que era nieto de nuestro abuelo Emanuel. Mis padres pasaban el cambio de año en completa soledad. Siempre pensé que era una complicidad de pareja. Una tradición que perpetuaban casi como si fuera un rito religioso.

Hace más de 40 años que no pasaba el día de Año Nuevo en casa. Se me hace extraño, pero no podía dejarla sola. Mi hermano Martin no ha querido venir, ni siquiera ahora que él ya no está.

Mi madre se ha levantado muy temprano, como solía hacer mi padre. Ha disimulado su inquietud haciendo dulces en la cocina. Cuando ha sonado el timbre se ha limpiado torpemente las enharinadas manos con el trapo de la cocina y ha corrido a abrirle al cartero y recoger lo que traía.

―Siguen llegando, Magda ―ha sido todo su saludo en una mañana en la que no debería estar trabajando.

―Ésta será la última ―ha dado ella por respuesta.

Al cerrar la puerta y girarse me ha mirado como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. Ha dudado un momento y luego ha dicho “ven” encaminándose al despacho de mi padre, ahora convertido en el trastero de su memoria. Allí ella ha ido acumulando las cajas con todos los enseres personales de los que quiere deshacerse: su ropa, sus zapatos y algunos de sus libros.

―Si quieres quedarte algo, cógelo antes de que sea tarde ―ha dicho sin emoción y sin mirarme.

Con una agilidad impropia de alguien de su edad ha sorteado los obstáculos y ha sacado del cajón superior del escritorio una pequeña llave. Con ella ha abierto un cajón oculto bajo el tablero de la mesa y de él ha sacado un fajo de papeles atados con una cinta de raso azul.

―Fue un buen hombre ―ha dicho a media voz ―pero cometió el error de aceptar la voluntad del momento ―. A partir de ahí sus palabras han desbordado la presa de silencio que durante años había construido y yo he dejado que salieran sin ningún tipo de contención para que empaparan mi ignorancia.

…

Los hijos creéis que los padres hemos sido siempre padres. Que nunca fuimos niños, que nunca fuimos jóvenes ni rebeldes. No os imagináis, ni por un momento, que vuestros padres puedan haber sido jóvenes frágiles e inseguros.

Martin, Emanuel y yo éramos inseparables desde que nos conocimos el primer día de colegio. Los tres mosqueteros nos llamaban en el pueblo. Juntos explorábamos cada rincón de las eras y del rio, construíamos refugios con las ramas secas donde al atardecer nos reuníamos a escuchar las historias de Martin. Nunca se cansaba de hablar de los sitios del mundo que visitaría cuando fuese marinero, como Simbad.

Éramos unos críos inconscientes y felices, como deberían serlo todos. Vivíamos tiempos de tolerancia y libertad. Nadie luchaba ya por los derechos humanos. Simplemente era innecesario. Nunca pensamos que lo conseguido fuera un privilegio que pudiera perderse de la noche a la mañana.

Nuestra adolescencia, como no podía ser de otra forma, fue algo más turbulenta, Martin buscaba constantemente la compañía exclusiva de Emanuel, pero Emanuel buscaba la mía. Tu padre era un hombre ingenuo que no notaba la intención de las miradas de Martin ni su obsesiva búsqueda del contacto de su piel disfrazada de afición a la lucha cuerpo a cuerpo y a los chapuzones en el río en las tardes de verano. Yo, y no era la única, sí lo notaba.

Hubo un tiempo de competencia entre nosotros, pero ambos vimos que Emanuel, o no sabía o no quería saber. Nuestra profunda amistad hizo que cada uno de nosotros aceptara su papel o al menos eso creía yo

…

No sabía de qué me hablaba, ni siquiera sabía si hablaba para mí. Parecía transitar otra dimensión, pero no me atreví a interrumpirla. Me daba cuenta de que yo no sabía nada de la mujer que era mi madre, así que la dejé continuar.

…

Vivíamos ajenos al mundo. Un mundo más exaltado que nuestras propias hormonas. Un mundo que nos pilló desprevenidos a pesar de habernos estado avisando de su llegada: el clima, la migración de los países del sur, la desigualdad y el bloqueo de las fuentes de energía auguraban la catástrofe. El invierno del gran apagón fue el más frío de mi vida. No solo por las gélidas temperaturas, sino porque anularon el uso de móviles y de internet, cualquier vatio de energía estaba reservado a hospitales y centros de defensa. Tu padre estaba en Zúrich y no podía comunicarme con él. Me sentía más sola que nunca.

Parecía que los políticos no eran capaces de manejar la situación. Los nuevos ultras escalaban todos los puestos de la política y se adentraban en la sociedad. Su ideología enraizó con fuerza y con ella vinieron las pseudociencias y la falsa moralidad de los charlatanes que buscaban a quién culpar de las desgracias del mundo.

La gente empezó a creer que se necesitaba un nuevo orden con mano dura.

Sin embargo, la mayoría de los de nuestra clase seguíamos creyéndonos los herederos del triunfo que simbolizó la caída del muro de Berlín. Habíamos acabado con el orden mundial impuesto por la Guerra Fría. Nada podía retroceder en una Europa que era la cuna de los derechos humanos. Para nosotros aquello era una crisis más. Pasaría.

¡Qué ingenuos! Quién iba a pensar que en un país europeo se volvería a implantar la pena de muerte.

...

Me miró. Ahora yo sabía que se dirigía a mí, que de verdad quería que yo supiera.

…

Tu abuelo, que siempre se arrimó al árbol que más sombra daba, no dudó en posicionarse. Pronto pasó de simple juez de paz a máxima autoridad judicial de la zona. Era un hombre muy calculador. En cuanto Emanuel volvió de la universidad lo convenció para anunciar nuestro compromiso.

Pagó una fiesta en la que no faltó ni detalle ni alcohol. No sé de dónde sacó el dinero. Invitó a todo el que representaba algo en el pueblo. Fue una demostración de poder y orgullo. La exhibición de un hijo intachable.

Yo me sentía amedrentada, aquello nada tenía que ver con nosotros, pero lo aceptaba.

Martin, sin embargo, que se asfixiaba con el nuevo régimen y ya había decidido marcharse. Buscó la intimidad para despedirse de Emanuel y no pudo reprimir su deseo de besarle.

Nunca supimos si alguien de la fiesta los vio. Luego Emanuel sospechó de su propio padre. La voz de que eran unos pervertidos corrió como la pólvora. En cuestión de horas, los invitados, ya medio borrachos, se organizaron en grupos con la intención de un linchamiento público. Fue entonces cuando el abuelo Emanuel recomendó a tu padre que denunciara a Martin por agresión, de esa forma al menos uno de ellos podría salvarse.

Emanuel lo denunció.

Cada vez que recuerdo aquella noche me dan escalofríos. La presión de tu abuelo, la turba insensata de gente cada vez más exaltada, la fragilidad de tu padre, mis miedos.

“Escucha a tú padre, Emanuel” me oigo decir en sueños. Nunca sabré si de verdad pronuncié esas palabras, él nunca me reprochó nada.

Tampoco supe cómo Martin consiguió huir ni cómo informó a Emanuel. Quise creer que todavía quedaba gente sensata en este pueblo y el tiempo me lo confirmó.

Desde entonces tu padre vivió ocultando los devastadores efectos de la culpa y esperando todo el año la señal de que Martin seguía vivo. Aún hoy, no sé cómo él le devolvía la misiva, pero este año no lo hará y Martin sabrá que no hace falta que conteste.

Cuando tu hermano nació le pusimos su nombre: Martin. Fue entonces cuando tu abuelo furioso dejó de hablarnos. Por desgracia, tu hermano tampoco lo entendió.

…

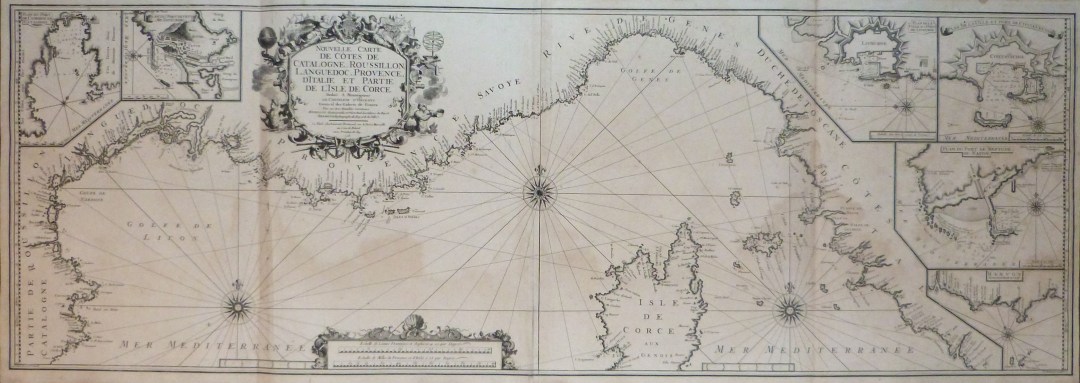

Mi madre ha callado de repente mirando al infinito. Han sido unos minutos que se me han hecho eternos. Cuando ha logrado salir de su ensimismamiento me ha tendido las cartas. En los sobres no hay remitente y en su interior no hay nada escrito, tan solo una carta náutica de algún lugar remoto.

― ¿Cómo sabes que son de Martin? ―he preguntado con torpeza.

Ella me ha mirado incrédula, con una sonrisa de complicidad que al principio no he sabido interpretar porque nunca se la había visto antes.

― ¿Martin? ―ha preguntado con un toque de ironía. ―No, no, estas cartas no son de Martin. Son las cartas de Simbad.