«Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera».

León Tolstói (Ana Karenina)

Salí en busca del rastro de los míos. Ignorante de mí, creí que, al ser el menor, me resultaría fácil encontrarlo. Pues nada me parecía más extraordinario que mi propio nacimiento.

Resultó ser un viaje lento y azaroso. Elaborar mapas de relaciones siguiendo las indicaciones de una especie cuyos dominios no conozco resultó extenuante. No por ello, y aun sabiendo que la mayoría de nosotros no llegaría al final de la empresa, desistí en mi empeño de explorar los motivos por los que habíamos sufrido el principio de Ana Karenina.

Algunos se burlaban de mí por considerar familias felices a aquellas cuyos miembros coronaban reyes, eran objeto de disputas entre los hombres y su uso marcaba Eras a las que daban su nombre. —No sabes lo que es ser feliz —me decían. Pero yo, no podía entender cómo, estando ahí, junto al resto, hechos de los mismos componentes, formando parte de la misma corteza terrestre, éramos invisibles a pesar de ser una familia de diecisiete miembros.

Tal era mi despecho que pensé que los humanos eran una especie con sentidos muy limitados. Esto explicaría por qué tardaron tanto en descubrirnos. Luego, sin embargo, reparé en que los más curiosos y perseverantes, poseían una inteligencia notablemente destacada. Fueron capaces de resolver la incógnita en la que nos habíamos convertido y nos transformaron en su logro más brillante y, por qué no, en una familia feliz.

Por tierras escandinavas, en busca del origen

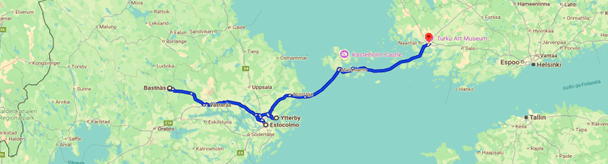

Todos y cada uno de mis treinta y ocho isótopos se empeñaron en acompañarme. No pude disuadir a aquellos que no llegarían ni a ver el perfil de las casitas de Ytterby, lugar donde comenzó nuestro viaje. Pocos kilómetros nos separaban de Estocolmo, pero suficientes para que decayeran los más activos.

Nada en el paisaje, ahora cubierto de hierba, permitía intuir la frenética actividad de extracción que se realizó en la zona. Tan solo una placa de la Sociedad Americana de los Metales nos permitió reconocer el lugar dónde a finales del siglo XVIII se abría la boca de la mina de feldespato. La primera persona que se interesó por nosotros, el joven teniente de artillería Carl Arrhenius, la visitó en 1787. Le llamó la atención un extraño trozo de roca negra; parecía carbón, pero él supo que era demasiado pesada para serlo; lo llamó ‘Tunsgteno de Ytterby’.

Sus inquietudes lo llevaron a París en busca de nuevas formas de hacer química, pero antes de partir envió muestras de la roca a Ben Geijer, quien la renombró como iterbita, y a Johan Gadolin, un hábil químico de la Universidad de Åbo, en cuyo honor se renombró como gadolinita.

Supimos de otra piedra de color marrón-rojizo, que se encontró en las minas de hierro y cobre de la zona de Bergslagen, “Tungsteno de Bastnäs” se llamaba antes de conocerse como Cerita.

Nos sorprendió gratamente que el dar nombre a las cosas fuera una costumbre tan arraigada entre los humanos. Resultó ser muy útil para la investigación, pero también formó parte del problema.

Seguir el hilo de esta segunda piedra y explorar la zona minera de Bergslagen, con sus lagos y bosques me atraía sobremanera. Pero tenía que elegir entre viajar 180 kilómetros hacia el centro-sur de Suecia o recorrer los 265 kilómetros al noreste de Estocolmo que me separaban de la ciudad costera de Åbo, dónde retomaría la pista de la muestra de Gadolin.

Sopesé las alternativas. Solo tres de nosotros, los más estables, quedábamos para continuar. La idea de que no alcanzáramos nunca nuestro objetivo comenzó a obsesionarme.

Al amanecer nos dividimos. Yo me dirigí a Åbo y ellos hacía Bastnäs. Los vi alejarse con el corazón dividido; me reconfortaba haber colocado la primera piedra en el edificio de nuestra genealogía, pero me entristecía el hecho de que ninguno de nosotros fuera el mismo cuando volviéramos a vernos.

Tomé el ferry en dirección a Åbo, que ahora se llamaba Turku. Nunca he visto seres más incapaces para ponerse de acuerdo que los humanos. A cada paso que daba, lo que antes fuera sueco ahora era ruso o finlandés; ciudades, mares y, como no, las rocas cambiaban de nombre según su lengua o según su antojo. Esto dificultaba notablemente nuestra labor. Por suerte, tuve la fortuna de encontrarme por todas partes —en móviles, pantallas, baterías e incluso en motores— a miembros de la familia que me saludaban con cariño y me animaban a seguir adelante.

Durante la travesía releí el informe de Gadolín sobre la piedra de Ytterby. Caí en la cuenta de que estaba fechado en el año 1794; calculé que hacía siete desde que Arrhenius le hiciera llegar la muestra y que la investigación apenas había durado dos años. Los mensajes de Bastnäs indicaban lo mismo. Desde que Whilhen Hisinger enviara muestras para su estudio en 1781 y hasta que Jacob Berzelius las analizara en 1803 habían transcurrido trece años ¿Qué había pasado en ese extenso período de inactividad?

Esperaba encontrar la respuesta en Turku, pero encontré una ciudad devastada por el peor incendio de su historia. Tres cuartas partes de la misma, incluyendo el laboratorio y la colección de minerales de Gadolin habían desaparecido y con ellos mis expectativas.

Aquella misma noche, sin dudarlo, emprendí el camino de vuelta. Un sueño agitado me arrastraba por París en busca de respuestas. Bajo el resplandor de una farola hallé a dos caballeros que debatían acaloradamente. Mi percepción inicial, me llevó a suponer que habrían estado disfrutando de una prolongada noche de establecimientos nocturnos. Sin embargo, mi apreciación resultó ser incorrecta. Me aproximé a ellos con la delicadeza propia de los sueños y escuché sus palabras. —Permítame decirle, querido Carl, que lo importante no es lo que nos frena, sino lo que nos hace avanzar —le decía Antoine Lavoisier al joven que me daba la espalda. Desperté con la certeza de haber encontrado la clave, lejos, en tierras ajenas a nuestro nacimiento.

Me entusiasmé al comprobar que, efectivamente, habían puesto orden en aquel caos de nombres. Ordenaron meticulosamente las sustancias simples y compuestas, las agruparon en clases y se les asignó un nombre en base a los elementos que las componían. Se eliminó el arcaico nombre de “tierra” utilizado para nombrar los óxidos. Pero nosotros aun lo conservamos. No se puede identificar el óxido de un elemento desconocido, sin nombre. Es más, dada nuestra escasez en la gadolinita y la cerita nos llamaron ‘Tierras Raras’. Un nombre que ahora resulta totalmente inapropiado.

Mi entusiasmo fue efímero, pues dado nuestro carácter, del que tan orgulloso me siento, las técnicas del momento no funcionaban bien para nosotros. Somos todos muy parecidos, casi indistinguibles y disfrutamos tanto de la convivencia juntos que resultaba prácticamente imposible separarnos. Me sorprende , incluso, que Gadolin y Berzelius consiguieran llegar tan lejos al identificar la itria y la ceria.

Nos reencontramos en Solna. Los hallé algo mermados por el tiempo, pero con ánimos para seguir. Así que nos instalamos en el Instituto Carolo, cuyos archivos prometían largos días de trabajo y grandes resultados. Allí, nuestro estimado Berzelius, convenció a un joven graduado en medicina, Carl Gustav Mosander, para que siguiera investigando en busca de nuevos elementos. No se equivocó. Los trabajos de Mosander hicieron que, por fin, despertáramos el interés de los científicos. Estudió la cerita y descubrió la lantana y a mi pariente Lantano. Creyó descubrir también una nueva tierra, tan parecida a la primera que la llamó didimia y a su metal didimio o «gemelo». Uno de los muchos nombres que tendríamos que ir tachando de nuestras notas. Al estudiar la yterbita descubrió tres nuevos óxidos, itria, erbia y terbia. Finalmente, cincuenta años tras el descubrimiento de la itria, Mosander logró separar el Itrio.

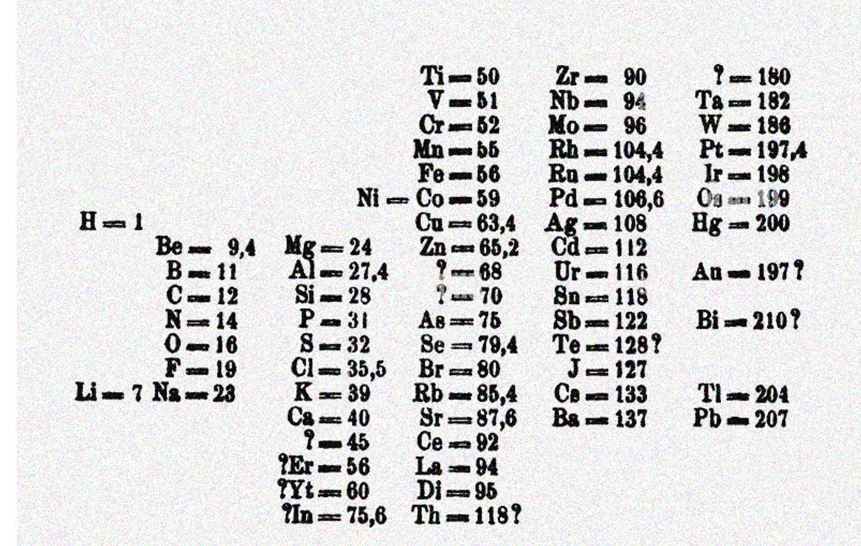

Nos sentíamos esperanzados con los progresos, pero de repente vimos como la lista de tierras raras quedó estancada. Cuando en 1869 Mendeléiev presentó su tabla periódica solo contenía a cinco de nosotros.

A su muerte, en 1907, ya nos habían identificado a dieciséis: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio e itrio. Tan solo yo seguía haciendo honor al nombre de la familia que viene del griego lanthanein y significa ‘estoy oculto’.

De cómo el nuevo siglo cambió el paradigma de la ciencia y nos hizo visibles.

Con total certeza, una sacudida en lo más profundo del conocimiento fue la causa del tsunami que permitió nuestro descubrimiento. El edificio de la ciencia tembló durante años. Cada réplica traía consigo una ola de cambios inesperados que modificaban el horizonte.

La primera fue tan sutil que apenas se notó; una ola cualquiera que acariciaba la playa sin romper, pero que inundó de muestras de shamarkita y monacita los laboratorios de todo el mundo. Por fin dejamos de ser raros.

La segunda nos alcanzó desde Karlsruhe, en el centro de Alemania. Fue aún más extraña. A pesar de su pequeño tamaño, la brillante aportación del joven Cannizzaro en aquel congreso consiguió romper el dique de las diferencias. Por fin empezaron a utilizar el mismo sistema para medir el peso de los elementos.

La tercera ola nos produjo miedo a la vez que esperanza. Su cresta, el análisis espectral, viajaba a gran velocidad y todos querían surfearla. Cada nueva raya en un espectro era un nuevo elemento y los anuncios de falsos hallazgos no paraban de llegar. Desde 1878 hasta 1910, se anunció la ridícula cantidad de más de cien nuevos metales de tierras raras. Resultaba evidente que todavía les costaba eliminar las interferencias y disociarnos. No lograban establecer un proceso de separación reproducible y para ellos una sola vez no es suficiente.

Solo la indescriptible y adictiva felicidad que produce descubrir algo nuevo podía ser la causa de que las olas aumentaran su altura y la distancia entre crestas disminuyera. Al final avanzaban como un sólido muro de agua que golpeó lo más profundo de la ciencia y consiguió remover los mismos cimientos de la física hasta introducir el número atómico.

Antes del impacto, nosotros estábamos perdidos, sin sitio en la tabla periódica. Solo cuatro de nosotros estaban bien emplazados. Aquello atormentaba a los químicos, hasta el punto de suponer una verdadera crisis, “la crisis de las tierras raras”. Ahora, sin embargo, estaban celosos, pues para lo que ellos necesitaban meses de arduo trabajo, los físicos lo resolvían en cuestión de horas. La crisis parecía resuelta, pero la primera batalla entre científicos estaba servida y nosotros éramos protagonistas.

Al principio, las devastadoras guerras que asolaban Europa actuaron como dique de contención frenando las olas. Los científicos paraban su actividad o se incorporaban al frente; muchos de ellos nunca regresaron. Luego, sin embargo, se transformaron en un catalizador del avance, pues encontraron modos de hacernos útiles. Las contiendas las vivimos desde las trincheras, los aviones o los nuevos artificios militares.

Una vez que colocaron todas las piezas, se hizo evidente la presencia de un hueco sin rellenar entre el neodimio y el samario; el elemento 61, mi primer nombre.

La última pieza

Tras quince años, diez meses y cincuenta días de viaje, solo yo, el isótopo145, quedaba para escribir el epílogo. Aunque esta parte de la historia la conocía bien, decidí regresar a mi tierra natal para completar los detalles que aún faltaban.

Quizás me engañaba y tan solo quería morir en casa.

El mío fue un parto largo y difícil; tanto, que mi existencia se puso en duda varias veces. ¡Qué ilusos! Pensaron que sus técnicas me detectarían por escaso que fuera: estudiaron más de cincuenta minerales mediante espectroscopía de rayos X, hicieron 56000 cristalizaciones fraccionadas y fui motivo de tesis doctorales. En 1926 varios reclamaron el descubrimiento, cada cual, dándome su propio nombre. Surgió un contencioso inter-Atlántico para cobrar el premio, pero ninguno lo logró. Pues yo si soy un elemento extremadamente raro.

Fue una suerte que las damas se sumaran a la ciencia. Sin duda, sin ellas, mi situación habría sido muy distinta. Dos de ellas vinieron a allanar la cuestión de mi existencia. La primera, Ida Noddack, sospechó que yo podía ser radiactivo, como en efecto lo era. La segunda, Lise Meitner, explicó el descubrimiento de la fisión nuclear, lo que posibilitó que viniera al mundo en el complejo X-10 de Oak Ridge, en un reactor de grafito.

La tercera, Grace Mary Coryell, propuso el nombre Prometeo para mí, en referencia al titán de la mitología griega que robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Debo decir que nunca me pareció apropiado. Cierto que fui secreto militar porque nací como parte del proyecto Manhattan, pero puedo asegurar con total convicción que nunca desperté el interés del ejército.

Llegados a este punto, me detuve en el camino y miré a mi alrededor No albergaba la menor duda de que poseíamos todos los elementos necesarios para ser una familia feliz. Teníamos nuestra propia era, la «Era de las tierras raras». Habíamos alcanzado el estatus de los minerales más costosos del mundo y éramos el epicentro de los conflictos geopolíticos. Ya no podían vivir sin nosotros.

Debería sentirme feliz. Pero no era así.

Epílogo

Cansado. sin apenas un suspiro de vida, era difícil saber de dónde emanaba aquella tristeza tan honda. Recordé el final de Ana Karenina. Quizás la felicidad fuera solo una utopía, pero yo no acabaría como ella. Seguiría buscando.

Así que partí, esta vez solo y sin billete de vuelta, a visitar el área minera de Baotou, en la región interior de Mongolia.

Por un momento creí haber tomado el camino equivocado. Nada a mi llegada a la mina Bayan Obo fue como esperaba. Un humeante y gris vertedero de desechos tóxicos me salió al paso al llegar. Cerré los ojos, pero al abrirlos allí seguían las envenenadas aguas, las colinas arrasadas, la corteza terrestre despellejada sin piedad. Bayan Obo no era lo que imaginaba.

—¿Cómo hemos llegado hasta aquí? —me pregunté, pues no me gustó lo que vi. Si esto era ser feliz, yo no lo quería.

Ahora, lo que quería es que fuéramos capaces de volver a estar ocultos y que nuestro nombre ya no fuera inapropiado.

Este relato participa en la convocatoria de septiembre de Café Hypatia #PVimpulso.

Un comentario sobre “Lo inapropiado de tu nombre”